À propos

PhD en écologie forestière

Je suis géographe et écologiste forestière. Après des séjours d’étude en forêts atlantique, tropicale, pluviale et boréale, je m’intéresse depuis les dernières années à la protection, l’aménagement et la résilience des forêts urbaines. J’ai travaillé pour la Ville de Laval comme conseillère en milieux naturels et conseillère en foresterie urbaine et pour la firme Habitat comme chargée de projet sénior. J’ai également été coordonnatrice scientifique du projet Demain la Forêt – Infrastructures vertes en collaboration avec le Jour de la Terre Canada.

Membre du Centre d’étude de la forêt (CEF) depuis sa mise en place en 2005, je suis aujourd’hui professionnelle de recherche à l’UQAM (laboratoire de Christian Messier). J’y coordonne les activités scientifiques de la Chaire ArbrenVil, notamment les dispositifs de recherche à la Forêt urbaine expérimentale de Saint-Bruno-de-Montarville et le développement de l’outil SylvCiT.

J’ai le privilège d’être membre suppléante du Conseil du Patrimoine de Montréal pour les projets pouvant affecter le patrimoine naturel (depuis l’automne 2024) et professeure associée au département des sciences naturelles de l’Université du Québec en Outaouais (depuis janvier 2026).

Je m’entretien avec Chantal Srivastava aux Années Lumières (Radio-Canada) au sujet de notre plantation expérimentale située sur les terrains d’Hydro-Québec à Saint-Bruno-de-Montarville.

Formation académique

Postdoctorat en sciences naturelles

Université du Québec en Outaouais (UQO), ISFORT, 2020-2022

Sous la direction de Sylvain Delagrange et la codirection de Christian Messier

SylvCiT : Un outil d’aide à la décision pour augmenter la diversité fonctionnelle et améliorer la résilience des forêts urbaines aux changements globaux.

Une forêt urbaine diversifiée est plus résiliente aux changements globaux comme de nouvelles épidémies d’insectes exotiques ou de nouvelles maladies, l’augmentation d’événements de sécheresse ou de redoux hivernaux. La forêt sera encore plus résiliente si elle est diversifiée non seulement en termes de nombre d’espèces et de structure, mais aussi en termes de traits fonctionnels. Les espèces ayant des caractéristiques biologiques (traits) variés ont plus de chance de réagir différemment aux perturbations.

En collaboration avec plusieurs étudiants à la maîtrise en informatique (sous la direction de Marie-Jean Meurs et Joël Lefebvre, UQAM), le projet vise à contribuer au développement d’un nouvel outil intelligent, SylvCiT, afin d’améliorer la planification des plantations d’arbres en ville. En utilisant des inventaires d’arbres géoréférencés, l’outil présente un portrait de la forêt urbaine (richesse spécifique, diversité fonctionnelle, structure, stockage de carbone, etc.). Un autre module donne quant à lui des recommandations d’espèces à privilégier pour augmenter la diversité fonctionnelle de la zone sélectionnée et en fonction des besoins de l’utilisateur (par exemple, favoriser le stockage de carbone).

En avril 2024, j’ai eu la chance de recevoir le Prix René-Pomerleau de la Société internationale d’arboriculture du Québec (SIAQ). Le Prix René-Pomerleau est remis à une personne qui s’est distinguée par des travaux de recherche dont les résultats ont été appliqués et ont permis d’améliorer la pratique arboricole au Québec. Bien qu’il s’agisse d’une récompense individuelle, ce prix est le résultat d’un travail collectif et multidisciplinaire et il démontre l’intérêt de différentes parties prenantes pour notre outil.

Photo Martin Alarie

Je discute de résilience, de diversité fonctionnelle, de bénéfices écosystémiques et de SylvCiT avec Mehdi Bousaidan dans le dernier segment de l’émission En Ligne – À quel point nos villes sont-elles intelligentes (Télé-Québec).

Doctorat en biologie

UQAM, 2009-2016

Sous la direction de Christian Messier et la codirection de Daniel Kneeshaw

Restauration forestière de terres agricoles abandonnées : effets des interactions biotiques sur l’établissement des arbres

Mon projet de recherche avait pour but de restaurer des friches herbacées par le biais de plantations multi-espèces. Il visait à étudier les interactions biotiques (arbres-herbacées, arbres-rongeurs et arbres-microorganismes du sol) en fonction des traits fonctionnels des arbres. À l’aide de deux dispositifs expérimentaux (l’un avec plantation d’arbres, l’autre avec ensemencement d’arbres), nous avons étudié comment les interactions entre les herbacées et les arbres varient en fonction de la masse des graines, du taux de croissance, de la tolérance à l’ombre ainsi qu’en fonction de l’humidité du sol qui peut varier selon les creux et les buttes des champs.

Dans le second volet de la thèse, nous avons analysé l’effet de microorganismes de sol forestier sur des arbres plantés en champ. De récentes études suggèrent qu’il est important de restaurer les communautés microbiennes sur les terrains perturbés. Plusieurs microorganismes tels que les mycorhizes facilitent la croissance des plantes et des arbres, mais certaines espèces ne sont pas présentes dans les milieux à restaurer. Nous avons ajouté autour de jeunes arbres plantés en champ de petites quantités de sol forestier afin de voir s’il y avait un effet sur la croissance des arbres.

Je parle de mon projet de doctorat ici :

Mieux aménager les écosystèmes forestiers en milieu urbain. Série: Quoi de neuf chercheurs? – Saison 2. Canal Savoir. Automne 2016.

Maîtrise en biologie

UQAM, 2005-2008

Sous la direction de Daniel Kneeshaw et la codirection d’Yves Bergeron

Dynamique des trouées dans les forêts d’épinettes noires du nord-ouest québécois

Dans la région de la ceinture d’argile du nord-ouest québécois, l’absence de feu prolongée (> 100 ans) favorise l’ouverture des peuplements. Après un feu sévère qui expose le sol minéral, les peuplements d’épinettes noires sont denses et équiens. Puis, les arbres matures commencent à mourir entraînant une dynamique de trouées et le bris de peuplement. Avec le temps, les forêts de la ceinture d’argile sont sujettes à la paludification caractérisée par une accumulation de la couche organique, un mauvais drainage et une invasion des sphaignes. Devenues improductives, les forêts de la ceinture d’argile s’ouvrent et adoptent une structure inéquienne.

L’objectif général consistait à étudier la transition entre peuplements denses et peuplements ouverts sous l’angle de la dynamique des trouées. La régénération dans les trouées est abondante mais sa croissance est limitée en raison des sols organiques froids et humides de la ceinture d’argile.

Je parle de mon projet de maîtrise dans Racontez-moi 30 ans de vulgarisation scientifique (ACFAS).

Baccalauréat en géographie environnementale

Université de Montréal, 2000-2003

Séjour d’étude au Brésil pour le cours Projet Brésil (Universidade Federal de Minas Gerais, juin 2003)

Expérience professionnelle

Coordonnatrice scientifique Chaire ArbrenVil & Professionnelle de recherche

Chaire ArbrenVil, Laboratoire de Christian Messier, Centre d’étude de la forêt (CEF), UQAM, Montréal (QC)

Développement d’une foresterie urbaine de précision pour optimiser le couvert forestier en ville

Membre suppléante du Conseil du patrimoine de Montréal

Ville de Montréal, Montréal (QC)

Collaborer aux avis du conseil pour les projets pouvant affecter le patrimoine naturel

Coordonnatrice scientifique du projet Demain la forêt – Infrastructures vertes & Chargée de projet sénior

Habitat, Montréal (QC)

Développement de solutions pour la conservation et la gestion des arbres urbains et des milieux naturels

- Direction scientifique des activités découlant du projet Demain la forêt – Infrastructures vertes

- Chargée de projet sénior de différents projets portant sur la foresterie et la biodiversité urbaines

Organisatrice de l’école d’été Ufor

Programme de formation en foresterie urbaine (Ufor), Montréal (QC)

Planification et coordination des activités pédagogiques du pôle québécois du réseau Ufor

Conseillère en environnement durable

Ville de Laval - Espaces verts, Service des travaux publics, Laval (QC)

Amélioration, analyse et gestion de la forêt urbaine, aménagement de milieux naturels et planification de grandes plantations

Conseillère professionnelle – Milieux naturels

Ville de Laval - Milieux naturels, Service de l’environnement, Laval (QC)

Conservation des milieux naturels

Auxiliaire d’enseignement

UQAM, Montréal (QC)

Enseignement de différents laboratoires scientifiques et correction des rapports pour les cours

- Écologie générale (Certificat en écologie)

- Notions de l’univers vivant enseignées au secondaire

- Fondements et notions générales de la biologie pour l’enseignement au secondaire

Coordonnatrice - Projets spéciaux & Technicienne grade 1

Service de l’environnement de la ville de Laval, Laval (QC)

Éducation relative à l’environnement et cartographie des cours d’eau intérieurs

Chargée de projet

Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU), Laval (QC)

Éducation et sensibilisation à la protection et l’utilisation responsable de l’eau

Agente de recherche

Biodôme de Montréal - Division de la recherche et du développement scientifique, Montréal (QC)

Protection des espèces en péril (ginseng à cinq folioles)

Biologiste & Naturaliste-interprète

Éco-Nature - Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, Laval (QC)

Protection des milieux naturels et des espèces en péril du territoire de la rivière des Mille-Îles, sensibilisation et éducation

Monitrice de ski alpin

Belle-Neige, Val-Morin & Mont-Blanc, Mont-Blanc (QC)

Expérience bénévole

- Secrétaire et membre du CA de l’Association des Lacs Sablon & représentante du CA sur le Comité de Concertation des Lacs et Cours d’eau (Sainte-Lucie-des-Laurentides) Depuis 2020

- Secrétaire et membre du CA de l’Association pour la Conservation du Bois Papineau (ACBP) 2011 à 2016

- Membre du Comité environnemental de la Ville de St-Eustache 2001 à 2004

Publications

- Nicol, M., St-Denis, A., Belbahar, R., Maure, F., Gascon-Afriat, A., Messier, C., Meurs, M.J. SylvCiT – An AI-based support to urban forest resilience. Soumis à PLOS-ONE. En cours de révision.

- Esperon-Rodriguez, M., St-Denis, A., Messier, J., Gallagher, R. V., Tjoelker, M. G., & Messier, C. (2025). An integrative Urban Tree Risk Index as a novel framework for risk assessment: A case study of Montreal, Canada. Urban Forestry & Urban Greening, 129025. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2025.129025

- Russo, A., Esperon-Rodriguez, M., St Denis, A., Tjoelker, M. G. 2025. Native vs. Non-Native Plants: Public Preferences, Ecosystem Services, and Conservation Strategies for Climate-Resilient Urban Green Spaces. Land, 14(5), 954. https://doi.org/10.3390/land14050954

- Esperon-Rodriguez, M., Gallagher, R.V., Russo, A., Calaza-Martínez, P., Lourenço, T.C., Cariñanos, P., Eleuterio, A.A, Guo, Z., Lee, G., Masselot, P., Mcdonald, R., Messier, C., Ordoñez, C., Parpanchi, M., Power, S.A., Schifanella, R., Shackleton, C., Sharmin, M., Solfjeld, I., St-Denis, A., Svenning, J.-C., Torres Martinez, M.M., Wiström, B., Yang, J., Yang, P., Tjoelker, M.G. 2025. Global trends in urban forest irrigation: Environmental influences, challenges and opportunities for sustainable practices across 109 citiew worldwide. Sustainable Cities and Society, 106510. https://doi.org/10.1016/j.scs.2025.106510

- Ordóñez, C., St-Denis, A., Jung, J., Bassett, C.G. Delagrange, S., Duinker, P.N. & Conway, T. 2024. A content analysis of urban forest management plans in Canada: Changes in social-ecological objectives over time. Landscape and Urban Planning, 251, 105154. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2024.105154

- Ordóñez, C., Jain, A., Heppner, M., St-Denis, A., Boyer, D., Lane, J., Edwards, C., Duinker, P.N. & Conway, T. 2024. Gaps in the implementation of urban forest management plans across Canadian cities. Landscape and Urban Planning, 251, 105168. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2024.105168

- St-Denis, A., Maure, F., Belbahar, R., Delagrange, S., Handa, T., Kneeshaw, D., Paquette, A., Nicol, M., Meurs, M.J. & Messier, C. 2024. An urban forest diversification software to improve resilience to global change. Arboriculture and Urban forestry (AUF), 50(1), 76-91. https://doi.org/10.48044/jauf.2023.027

- Wood, S. L., Martins, K. T., Dumais-Lalonde, V., Tanguy, O., Maure, F., St-Denis, A., Rayfield, B., Martin, A.E. & Gonzalez, A. 2022. Missing interactions: the current state of multispecies connectivity analysis. Frontiers in Ecology and Evolution, 10, 830822. https://doi.org/10.3389/fevo.2022.830822

- St-Denis, A., Kneeshaw, K. et Messier, C. 2018. Effect of predation, competition, and facilitation on tree survival and growth in abandoned fields: towards precision restoration. Forests, 9, 692. https://doi.org/10.3390/f9110692

- St-Denis, A., Kneeshaw, K., Bélanger, N., Simard, S., Laforest-Lapointe, I. et Messier, C. 2017. Species-specific responses to forest soil inoculum in planted trees in an abandoned agricultural field. Applied Soil Ecology, 112, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2016.12.008

- St-Denis, A., Messier, C. et Kneeshaw, K. 2013. Seed size, the only factor positively affecting direct seeding success in an abandoned field in Quebec, Canada. Forests, 4, 500-516. https://doi.org/10.3390/f4020500

- St-Denis, A., Kneeshaw, K. et Bergeron, Y. 2010. The role of gaps and tree regeneration in the transition from dense to open black spruce stands. Forest Ecology and Management, 259, 469-476. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2009.11.002

- Lemay, A., Foley, E., Lemire, V., Forest, E., Dauth-Riffou, S., Clément, F. & St-Denis, A. (Habitat). 2024. Plan de biodiversité de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. 110 p. + Annexes

- Lemire, V., Lacroix, N., Maure, F. & St-Denis, A. (Habitat). 2024. Évaluation de l’indice de canopée de la Vlle de Joliette et plan de plantation pour améliorer la résilience de la forêt urbaine. 67 p. + Annexes

- Frédette, C., St-Denis, A., Grenier-Héon, D., Lecigne, B., Messal, L. & Paquette, A. 2023. Connaître pour mieux gérer et protéger. Dans l’édition L’arbre, au cœur de nos municipalités. Québec Vert, Août- septembre 2023, p. 51-56. https://quebecvert.com/medias/MQV2308/MQV2308.html

- St-Denis, A. 2023. Des forêts d’hier aux tourbières de demain. Dans Racontez-moi 30 ans de vulgarisation scientifique publié sous la direction d’Audrey-Maude Falardeau. Acfas. p. 74-76. https://www.acfas.ca/sites/default/files/documents_utiles/RacontezMoi_30ansVulgarisationScientifique.pdf

- Lessard, A-S., Vanoverbeke, F., Tanguy, O. & St-Denis, A. (Habitat). 2022. L’afforestation en zone Agricole, une solution nature pour contribuer à l’atténuation des changements climatiques. Revue de littérature préparée dans le cadre du projet Demain la forêt – Infrastructures vertes et présentée au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. 65 p.

- St-Denis, A., Lorrain-Landry, F., Lacroix, N., Martins, K.T., Lebert, J., Dumais-Lalonde, V., Maure, F., Messier, C. (Habitat). 2022. Plan directeur de foresterie urbaine de la Ville de Rosemère : Portrait, diagnostics et stratégie de plantation. 76 pages + Annexes https://www.habitat-nature.com/nosprojets/villederosemere

- Tanguy, O., Martins, K.T., Maure, F., St-Denis, A. & Hallmich, C. 2022. Augmenter l’adaptation équitable aux changements climatiques : Scénarisation de la plantation de 500 000 nouveaux arbres sur le territoire de la Ville de Montréal. Fondation David Suzuki. 57 p. https://www.habitat-nature.com/nosprojets/scenario-plantation

- ECCC 2022

- Boyer, D. et St-Denis, A. 2020. Plan de foresterie urbaine. Trame verte et bleue. Ville de Laval. 220 p.

- Messier, C., Carpentier, S, Angers, V.-A., Tittler, R., St-Denis, A., Handa, I.T., Filotas, E. & Paquette, A. 2015. La vraie valeur des arbres et des bois urbains et périurbains. Dans Nature et économie : Un regard sur les écosystèmes du Québec. (Revéret, J.-P. et Dupras J., Eds.). Presses de l’Université du Québec.

- Carpentier, S. & St-Denis, A. 2012. Élaboration d’un plan d’aménagement écosystémique incorporant les écoservices fournis par les boisés privés. Cas-étude du massif boisé des Terres Noires, Lanaudière. Rapport préparé pour le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Unité de gestion Laval-Lanaudière. 72p.

- Lessard, I. & St-Denis, A. 2009. L’Aménagement écosystémique en forêt boréale : Les recettes de Dame Nature. Éditeur : Nicolas Lecomte. 53 p. pdf

- St-Denis, A. 2007. Des forêts d’hier aux tourbières de demain. ACFAS – Concours de vulgarisation, Édition 2007.

- St-Denis, A. 2007. Chère Vieille Branche. Le Couvert Boréal, Vol. 3(3) : 30-31.

- St-Denis, A., Nicol, M., Assouane S., Meurs M.J. & Messier, C. 2024. SylvCiT: An urban forest diversification software to improve resilience to global change. International Urban Tree Diversity Conference (UTD5). 24 octobre, Madrid, Espagne.

- St-Denis, A. & Nicol, M. 2024. SylvCiT: An urban forest diversification software to improve resilience to global change. 2024 Innovate4Cities Conference. 12 septembre, Montréal, Canada.

- St-Denis, A., Delagrange, S. & Messier, C. 2022. Using an intelligent tool, SylvCiT to increase tree diversity and urban forest resilience. Conférence canadienne sur la forêt urbaine (CCFU) – Accroître la résilience des forêts urbaines face aux changements climatiques. 3 Octobre, Charlottetown, Canada.

- St-Denis, A., Messier, C. & Kneeshaw, K. 2015. L’ajout de sol forestier peut-il améliorer la croissance des arbres plantés en champs? Colloque du CEF. Rimouski, Québec. 30 avril au 1er mai 2015.

- St-Denis, A., Messier, C. & Kneeshaw, K. 2013. Compétition, facilitation et prédation dans des plantations de restauration. Colloque du CEF. Montebello, Québec. 22 au 24 avril 2013.

- St-Denis, A., Messier, C. & Kneeshaw, K. 2012. L’ensemencement d’arbres pour la restauration de friches herbacées. Colloque du CEF. Rouyn-Noranda, Québec. 24 et 25 avril 2012.

- St-Denis, A., Kneeshaw, K. & Bergeron, Y. 2007. Gap dynamics in black spruce forests of northwestern Quebec. VI International Conference on Disturbance Dynamics in Boreal Forests: Climate change impacts on boreal forest disturbance regimes. University of Alaska Fairbanks. 2 juin, Fairbanks, Alaska.

- St-Denis, A., Kneeshaw, K. & Bergeron, Y. 2007. Gap dynamics in black spruce forests of northwestern Quebec. Confor – mixte 2007. Université de Moncton, Campus d’Edmundston, Nouveau-Brunswick. 15 au 18 février 2007.

- St-Denis, A. & Menier, M. (Hydro-Québec). 2024. Présentation de la Chaire ArbrenVil. Rendez-vous arboricole de la Société internationale d’arboriculture du Québec (SIAQ). 26 novembre (virtuelle).

- St-Denis, A. 2024. Analyse du contenu et de la mise en œuvre des plans de foresterie urbaine canadiens. Rendez-vous arboricole de la SIAQ. 26 novembre (virtuelle).

- St-Denis, A., Follet, M., Veillette-Lebrasseur, A., Handa, T. & Messier, C. 2023 & 2024. Visite de la plantation expérimentale de Saint-Bruno-de-Montarville et présentation des différents projets de recherche. Pour les partenaires de la Chaire ArbrenVil et les employé.e.s d’Hydro-Québec, 14 juin.

- Neau, M., St-Denis, A., Tanguy, O., Foulds, C. (Jour de la Terre, Habitat, UPA). 2023. Valorisation des coulées agricoles : plantation et services écosystémiques. Webinaire “Demain la forêt – Infrastructures vertes. 28 novembre (virtuelle) https://www.youtube.com/watch?v=6Q8y5YHHNt0

- St-Denis, A. 2023. Chaire ArbrenVil : État des travaux de recherche en cours. Rendez-vous arboricole de la SIAQ. 22 novembre (virtuelle)

Blogue

Un nouvel indice pour évaluer la vulnérabilité des arbres urbains et mieux planifier les plantations

(Un texte d’Annick St-Denis, avec la collaboration de Christian Messier et Manuel Esperon-Rodriguez, 28 août 2025)

Les étés sont de plus en plus chauds et comme on l’a vu cette année, les périodes de sécheresse peuvent se prolonger. Les arbres sont sensibles à cette chaleur et au manque d’eau, mais à des degrés différents selon leur caractéristiques, leur taille, leur âge et leur emplacement. De plus, si les espèces les plus vulnérables sont aussi les plus abondantes et de grandes tailles, l’impact sur la canopée peut être considérable.

L’augmentation des températures et des sécheresses ne sont pas les seuls risques auxquels les arbres doivent faire face. Les rafales de vent, le verglas, les périodes de gel et dégel, les pluies abondantes, les insectes et les maladies s’ajoutent à la liste des perturbations pouvant affecter les arbres.

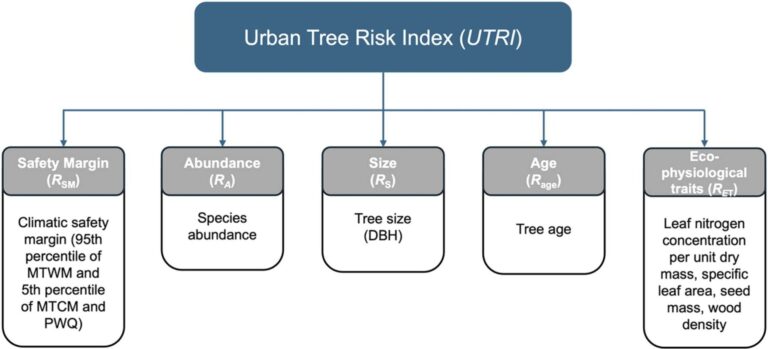

Nous avons créé un nouvel indice pour évaluer la vulnérabilité des arbres et ainsi mieux planifier les plantations et la gestion des forêts urbaines (Figure 1).

Figure 1. Les cinq facteurs de l’indice de risque des arbres urbains (UTRI)

Cet indice de risque est basé sur cinq facteurs.

- Les marges de sécurité climatique de l’espèce basée sur la température moyenne du mois le plus chaud, la température moyenne du mois le plus froid et les précipitations totales du trimestre le plus chaud. Les espèces présentes à Montréal se trouvant au-delà de leur limite (trop chaud, trop froid ou trop sec pour elles) sont plus vulnérables.

- L’abondance relative de l’espèce. Une espèce abondante peut augmenter la propagation des insectes et des maladies et entraîner des pertes de canopée plus élevées si l’espèce est à risque.

- La taille de l’arbre, basé sur son diamètre à hauteur de poitrine (DHP). Un très grand arbre peut indiquer un arbre en fin de vie, être plus susceptible aux rafales de vent ou à la sécheresse.

- L’âge de l’arbre, basé sur son DHP maximal, qui peut aussi identifier les arbres en fin de vie. Le DHP maximal a été calculé à partir de 25 inventaires d’arbres publics de l’Ontario et du Québec. La valeur du 95e percentile a été choisie comme valeur du DHP maximal, une métrique utilisée pour identifier les vieux arbres (Sousa et al. 2021).

- Quatre traits écophysiologiques: la densité du bois, la concentration en azote des feuilles, la surface foliaire spécifique et la taille des semences. Ces traits sont associés à la résistance à différents stress. Par exemple, des petites surfaces foliaires spécifiques et des valeurs élevées de densité du bois sont associées à la tolérance à la sécheresse (Marchin et al. 2022, Pratt et Jacobsen, 2017).

Nous avons testé notre indice de risque en utilisant l’inventaire d’arbres publics de la Ville de Montréal qui compte plus de 300 000 arbres et 242 espèces et hybrides (incluant leurs cultivars et variétés associés). Les différentes données disponibles nous ont permis de calculer l’indice de risque pour 167 espèces. Dans un premier temps, la distribution mondiale de ces espèces a été identifiée. À partir des valeurs climatiques de chaque ville où elles ont été recensées, nous avons calculé les marges de sécurité, basées sur le 95e percentile de la température moyenne du mois le plus chaud (MTWM) et le 5e percentile de la température moyenne du mois le plus froid (MTCM) et des précipitations du trimestre le plus chaud (PWQ). Si le climat de Montréal se situe en-dehors des valeurs maximales (MTWM) et minimales (MTCM, PWQ) établies pour une espèce, cette espèce est considérée plus à risque de souffrir d’une température trop chaude, trop froide ou d’un manque de pluie.

Quelques exemples

Prenons l’exemple de l’érable argenté (Acer saccharinum). Selon sa distribution mondiale, le PWQ minimal des villes où il a été localisé est de 285 mm alors qu’à Montréal, il tombe habituellement 245 mm de pluie pendant le trimestre le plus chaud (l’été). L’érable argenté seront donc à risque de manquer d’eau puisque sa marge de sécurité climatique du PWQ est dépassée de 40 mm. C’est donc une espèce qui sera plus affectée par les périodes de sécheresse que, par exemple, le sapin du Colorado (Abies concolor). Cette espèce est toutefois en-dehors de sa marge de sécurité climatique pour la température du mois le plus chaud et celle du mois le plus froid. Il pourrait donc faire trop chaud l’été et trop froid l’hiver pour un sapin du Colorado planté à Montréal.

L’érable argenté est également une espèce très abondante ici et plusieurs individus sont grands et ont atteint ou dépassé leur DHP maximal. Il en est de même pour l’érable de Norvège (Acer platanoides). Ainsi, ces espèces sont celles avec l’indice de risque le plus élevé alors que l’abricotier (Prunus armeniaca) et l’érable de Freeman (Acer x freemanii) sont les espèces avec l’indice de risque le plus faible. Cela pourrait toutefois s’expliquer par le fait que leur utilisation est assez récente et que plusieurs arbres sont relativement petits et jeunes.

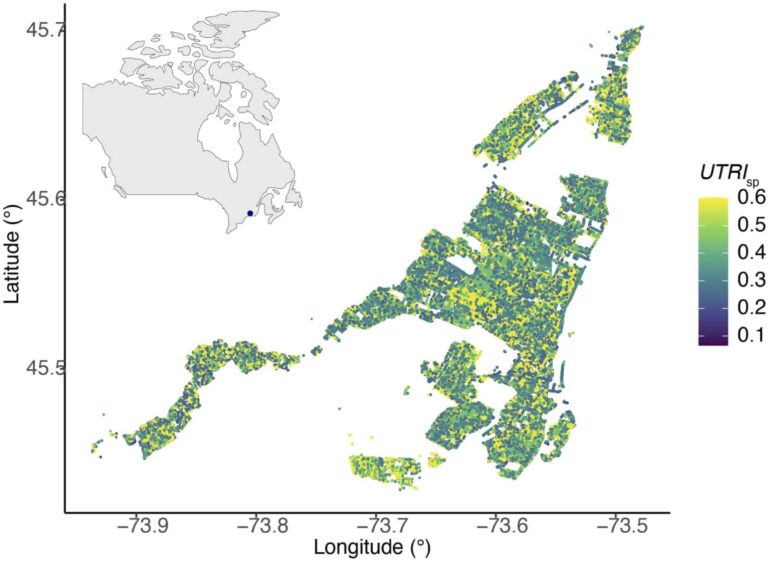

Il est possible de cartographier l’indice de risque des arbres afin d’identifier les zones les plus affectées. Sur le territoire montréalais, les espèces ayant de forts indices de risque sont bien distribuées, car elles sont abondantes, donc aucun quartier ou arrondissement ne sont épargnés (Figure 2). Cela démontre l’importance de diversifier les plantations afin de diminuer les risques de perte de canopée et augmenter la résilience (Paquette et al. 2021).

Notre indice de risque a quelques limites. Il se base sur les inventaires d’arbres urbains qui contiennent souvent des erreurs, il n’inclut pas de données sur la vulnérabilité aux insectes et aux maladies ou encore sur les caractéristiques des sites et des sols sur lesquels les arbres sont plantés.

Il brosse toutefois un portrait plus complet qu’une approche basée seulement sur l’abondance des espèces et la taille des arbres en incluant également des variables climatiques et des valeurs de traits écophysiologiques reliés à la tolérance aux stress.

La prochaine étape consiste à utiliser cette approche afin de recommander des espèces bien adaptées aux conditions climatiques actuelles et futures en l’incluant à notre outil d’aide à la décision SylvCiT (St-Denis et al., 2024).

Figure 2. Distribution spatiale de l’indice de risque des espèces d’arbres de Montréal

Pour lire l’article scientifique :

Esperon-Rodriguez, M., St-Denis, A., Messier, J., Gallagher, R. V., Tjoelker, M. G., & Messier, C. (2025). An integrative Urban Tree Risk Index as a novel framework for risk assessment: A case study of Montreal, Canada. Urban Forestry & Urban Greening, 129025. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2025.129025

Références

Marchin, R. M., Esperon-Rodriguez, M., Tjoelker, M. G., & Ellsworth, D. S. (2022). Crown dieback and mortality of urban trees linked to heatwaves during extreme drought. Science of the Total Environment, 850, 157915. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.157915

Paquette, A., Sousa-Silva, R., Maure, F., Cameron, E., Belluau, M., & Messier, C. (2021). Praise for diversity: A functional approach to reduce risks in urban forests. Urban Forestry & Urban Greening, 62, 127157. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127157

Pratt, R. B., & Jacobsen, A. L. (2017). Conflicting demands on angiosperm xylem: tradeoffs among storage, transport and biomechanics. Plant, Cell & Environment, 40(6), 897-913. https://doi.org/10.1111/pce.12862

Sousa-Silva, R., Cameron, E., & Paquette, A. (2021). Prioritizing street tree planting locations to increase benefits for all citizens: Experience from Joliette, Canada. Frontiers in ecology and evolution, 9, 716611. https://doi.org/10.3389/fevo.2021.716611

St-Denis, A., Maure, F., Belbahar, R., Delagrange, S., Handa, I. T., Kneeshaw, D., Paquette, A., Nicol, M., Meurs, M.J. & Messier, C. (2024). An urban Forest diversification software to improve resilience to global change. Arboriculture & Urban Forestry (AUF), 50(1), 76-91. https://doi.org/10.48044/jauf.2023.027